Du fr. Louis-Marie de Blignières sur le site de la Fraternité saint Vincent Ferrier :

Saint Vincent Ferrier

Né en 1350 à Valence (Espagne), ce dominicain est un apôtre des temps difficiles. Son siècle est bouleversé par de nombreuses guerres, la peste et le Grand Schisme qui divise la chrétienté.

Vincent parcourt alors l'Europe ; il prêche aux peuples, pacifie les cités et combat pour l'unité de l'Église. Sa sainteté, comme ses nombreux miracles, entraînent les foules. Chrétiens, juifs et musulmans se convertissent à sa parole en flammée qui rappelle l'imminence du jugement de Dieu.

Mort à Vannes le 5 mai 1419, saint Vincent laisse un chef-d'œuvre de spiritualité, son Traité de la vie spirituelle.

Un saint pour temps de crise

Est-ce que saint Vincent Ferrier (1350 - 5 avril 1419) a quelque chose à nous dire aujourd'hui ?

Voilà 575 ans qu'il est dans la vision de Dieu, et il me semble que trois rayons de sa gloire peuvent venir nous réchauffer. Oui, ce frère prêcheur du Moyen-Âge finissant, déchiré par le schisme et une guerre centenaire, miné par la décadence philosophique qui engendra la Réforme, a un message très actuel pour aujourd'hui. Tout simplement parce que notre monde post-chrétien et post-moderne est éminemment temps de crise comme le sien.

Vincent est ange du jugement. Au lieu de gémir sur les malheurs des temps, il soulève, du dedans, la tristesse d'un monde mauvais, par l'annonce d'une bonne nouvelle éternelle (Ap 14, 6). Il rappelle sans se lasser que l'absurde ne triomphe que si nous acceptons de nous laisser séduire, que le mal est vaincu par la lumière dans les cœurs qui attendent le Christ. Craignez Dieu et rendez lui gloire, car voici l'heure du jugement (Ap 14, 7). Vincent a prêché les grandes vérités qui nous bouleversent et ouvrent dans nos âmes, par le saisissement des immenses perspectives eschatologiques, les sources de la pénitence et les chemins de l'amour. N'avons-nous pas besoin que le tonnerre de cette voix de prophète nous réveille, dans nos existences compliquées et pesantes dont est trop souvent absente la pensée de la vie éternelle ? Oui, le cri de Vincent nous juge sur l'amour, parce qu'il annonce l'Époux (cf. Mt 25, 6).

Vincent est apôtre de chrétienté. Il a une conception totale de sa foi. À une époque où tout craque, où les pouvoirs temporels et spirituels ne s'entendent plus, où la naissance des antagonismes nationaux désagrège le corps de la chrétienté, où les hommes de la pensée perdent le sain réalisme de l'être, Vincent ne se résigne pas. Savant, nourri de Thomas d'Aquin, il enseigne sans relâche les clercs, conseille les princes, protège et convertit juifs et musulmans, apaise les querelles des cités. Devenu « légat du Christ », il jette toutes ses forces dans une gigantesque croisade pacifique, où, durant vingt ans, il sillonne l'Europe pour prêcher la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines (CEC, n° 2105). « Cette fameuse mission constitue l'un des faits les plus extraordinaires et les plus importants de l'histoire de l'Église » (Père Bernadot). La foi conquérante de Vincent fouette nos timidités, à l'heure où le profond désespoir de l'humanité contemporaine cache, « plus que nous ne le pensons, une silencieuse espérance qu'une chrétienté renouvelée pourrait constituer une alternative »(cardinal J. Ratzinger).

Vincent est homme apostolique, à l'image de son père Dominique. Qu'est-ce à dire ? C'est un contemplatif dont le cœur parle aux hommes. Tous les jours, il marche sur les routes comme un pauvre, il chante la messe (« l'œuvre la plus haute de la contemplation », dira-t-il), puis il prêche. Et les grands et les humbles, accourus écouter le bonhomme Vincent, cet homme qui ne parle que de Dieu ou qu'avec lui, le sentent tout proche d'eux, le comprennent et l'aiment. C'est qu'il présente à tous, en même temps que l'Évangile de son maître Jésus, le miracle qui l'accrédite : lui-même, sa vie héroïque, son enthousiasme communicatif. Il est bien de ces hommes évangéliques qu'il a décrits dans son Traité de la vie spirituelle, « très pauvres, très simples et très doux, ne pensant qu'à Jésus, ne parlant que de Jésus, ne goûtant que Jésus et Jésus crucifié ». Se mettre au contact de l'âme de Vincent, c'est se laisser envahir de cette soif apostolique qui consumait son cœur, et dont on retrouve l'écho dans la prière embrasée de Montfort.

On est confondu, n'est-ce pas, devant la confiance de ces saints en la grâce divine. C'est tout simplement qu'ils croient à l'Évangile. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant, pour obtenir du Cœur de Jésus, par Marie, les artisans de la Nouvelle Évangélisation ?

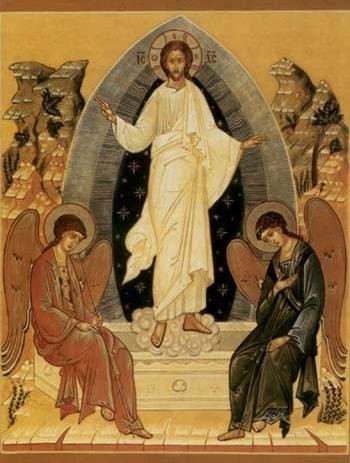

![res-icon[1].jpg](http://www.belgicatho.be/media/00/02/1880543545.jpg)

C'est le jour de la Résurrection, Peuples, rayonnons de joie !

C'est le jour de la Résurrection, Peuples, rayonnons de joie !